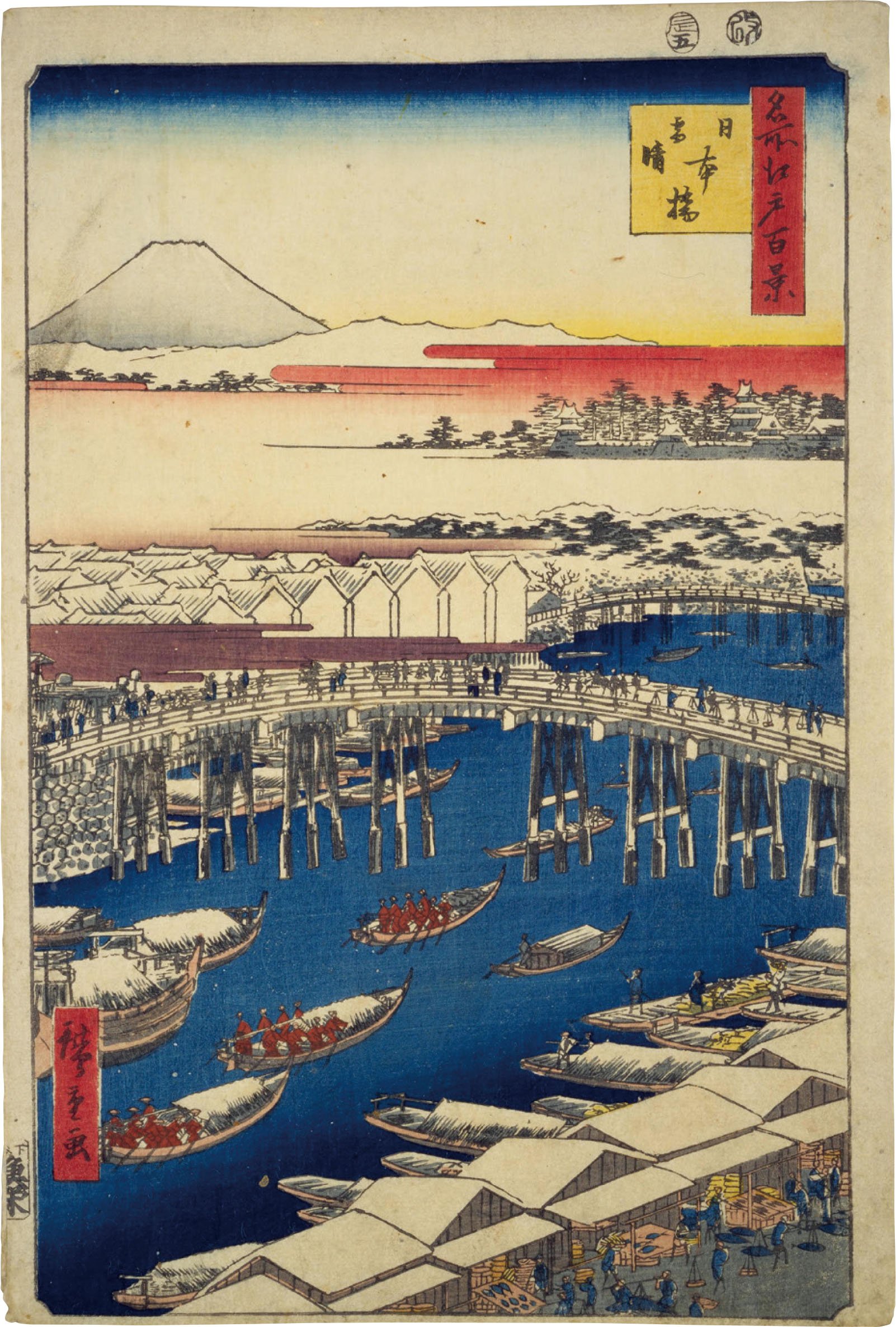

①名所江戸百景 日本橋雪晴 歌川広重 安政3年 1856年

雪景色を愛でる江戸の風情

前の晩、ひとしきり雪が降ったのでしょう。日本橋はあたり一面の雪景色です。雄大な日本橋川には、画面の手前に描かれる魚河岸に魚介を運び入れる船が何艘も行き交っています。そして長さ50mを超える長大な太鼓橋、日本橋の上には往来するたくさんの人々の姿が描かれ、左端には大名行列の一行も見えます。「日本橋雪晴」は、歌川広重の晩年の代表作「名所江戸百景」の1枚。このシリーズは弟子による作品も含めた120点に及ぶ大作で、「日本橋雪晴」はその1点目にあたり、旧暦の正月、雪降る夜が明けた晴れやかな朝の風景を描き出したものです。

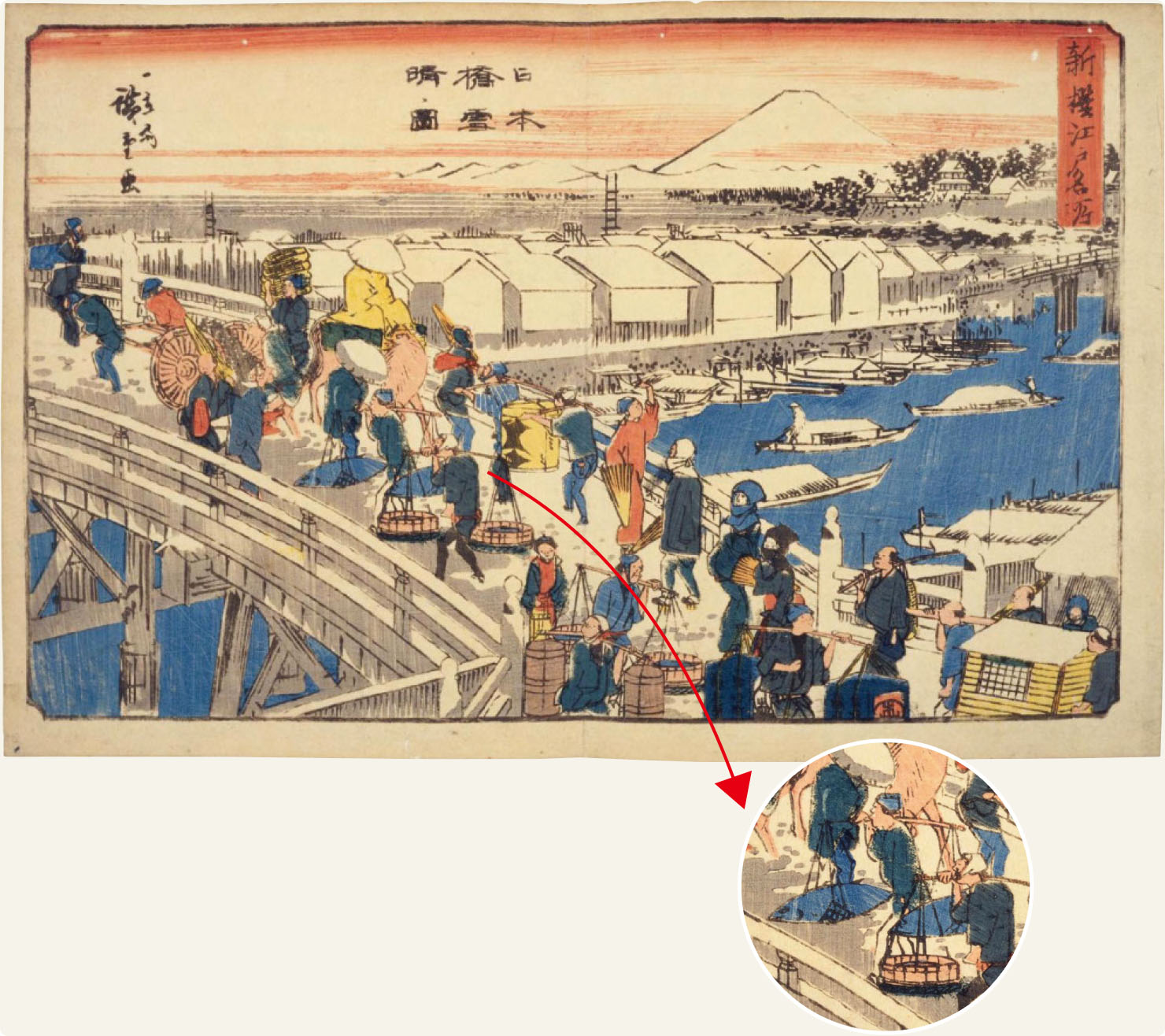

魚河岸をはじめ大店が軒をつらねた日本橋は一日千両が動く江戸の経済的な中心地でもあり、その繁栄と共に遠く聳(そび)える富士山を背景に浮世絵にも頻繁に描かれました。同じく広重による「新撰江戸名所 日本橋雪晴ノ図」は日本橋を北側よりクローズアップで捉えたもので、近景から遠く富士山まで真っ白な雪景です。蔵や船が雪に覆われ、橋の欄干や擬宝珠(ぎぼし)の上に積もった雪までもが丁寧に描かれており、足元が悪い中、大勢の人が行き来している様子が伝わってきます。平然と歩く人もいれば、雪で滑らないように身をうねらせる馬の姿もあります。すぐそこが魚河岸なので盥(たらい)に魚を入れて運んでいる人もおり、天秤棒(てんびんぼう)の左右に大きな魚をそのまま括りつけて歩く男もいます。この巨大な魚、大きさやその姿からしてマグロではないでしょうか。

マグロは江戸時代、庶民の間で親しまれるようになった魚で、値段も安価でした。安政年間(1854―1860)に赤身の部分を醤油漬けにする「づけ」が人気を呼ぶようになり、握り寿司のネタにも登場するようになります。今、「トロ」として重宝される脂身部分は当時あまり好まれず、その脂っぽさや独特の香りをごまかすためにネギと一緒に煮る「ねぎま鍋」として食べられることが多かったようです。

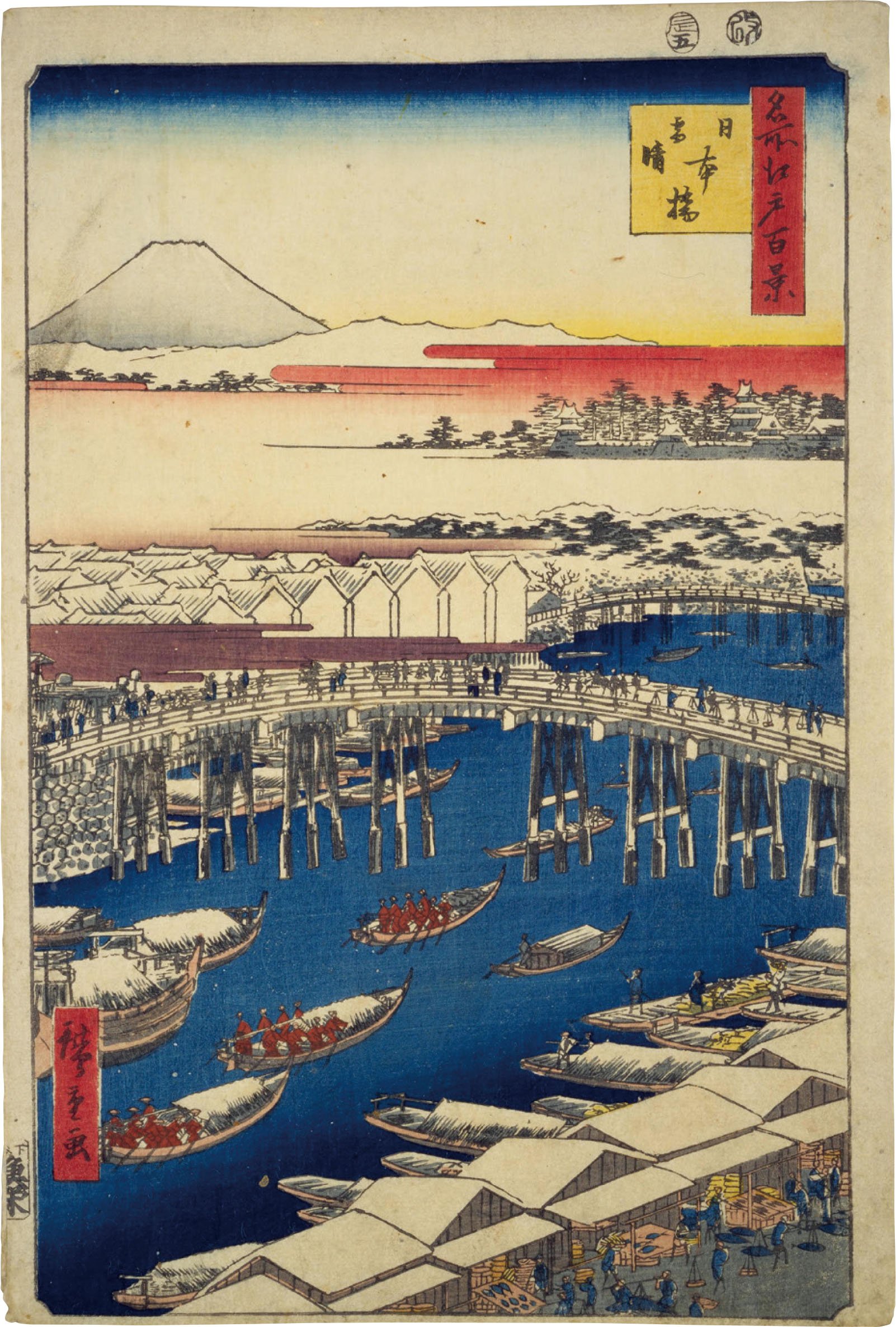

江戸の名所と美人を組み合わせたシリーズの1枚、「江戸名所百人美女 日本はし」には蛸(たこ)と猪口(ちょこ)を手にした女性の姿が描かれています。彼女の前の長火鉢の上には蓋をしてチリレンゲを乗せた鍋。寒い時分これから温かな鍋をつまみながらお酒を飲もうということでしょう。こんな時にねぎま鍋はぴったりだったに違いありません。雪がたびたび降ったという江戸の冬。日本橋あたりでは食やお酒の力を借りながら、寒さなんてものともせず、江戸の人々は美しい雪景色を心ゆくまで楽しんだことでしょう。

③江戸名所百人美女 日本はし 歌川国貞 安政4年 1857年

美人と江戸の名所を組み合わせたシリーズ。国貞が美人を、その門人の一人だった歌川国久がコマ絵として名所の様子を描く。魚河岸のある日本橋らしさとして蛸のつまみが描かれている。

画像提供:画像提供: ①②国立国会図書館 ③東京都立中央図書館